「部下に嫌われているかもしれない――。」

ふとした瞬間にそんな不安がよぎることはありませんか?

- 部下の態度が冷たく感じる

- 会話が続かない、報連相が減った

- 指示を出しても、心から納得していない様子が伝わってくる

これまである程度のキャリアや実績は積んできたつもり。

それなのに、なぜかうまくいかない。

「嫌われたくない」「でも、好かれようとしすぎるのも違う気がする」――

そんな葛藤を抱えている方も多いのではないでしょうか。

このような悩みを抱えるのは、決してあなただけではありません。

実は、“部下との関係性”に悩む管理職は7割以上というデータもあります。

本記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、

「嫌われたくない上司」が陥りやすい落とし穴や、改善に向けた実践的なアプローチをご紹介します。

あなたが悩みを解消し、職務でパフォーマンスを発揮できるようになるよう力になれると嬉しいです。

目指すのは“好かれる上司”ではなく、“信頼される上司”

「嫌われたくない」と悩む気持ちは自然なものですが、

部下との関係性で本当に大切なのは「好かれること」ではなく、「信頼されること」です。

好かれようと気を遣いすぎてしまうと、必要な指導ができなくなったり、

逆に部下から軽んじられてしまったりと、本来のマネジメント機能が損なわれることもあります。

上司と部下の関係は“友達”ではありません。

厳しいことも伝えながら、相手の成長や成果を支える関係性こそが信頼です。

本記事ではそのために必要な“気づき”と“行動”を整理していきます。

まずは自分自身の言動を振り返りながら、できることから一つずつ、変えていきましょう。

なぜ「嫌われたくない」と悩むのか

「嫌われたくない」という気持ちが芽生えるのは、上司としての責任感や、チームの雰囲気を大切にしたいという思いの表れでもあります。

特に30代・40代のミドルマネジメント層は、「プレイヤー」としての成果から、「人を動かすマネージャー」へと役割が変わるタイミング。

それにともない、部下との人間関係や接し方に悩む人が増えるのは、ある意味自然なことです。

一方で、「嫌われているかも」と思うこと自体が、以下のような誤解や不安から生まれているケースも多く見受けられます。

よくある「悩みの背景」

- 嫌われている=マネジメントが失敗している、と思い込んでしまう

→ 嫌われること=自身の評価がマイナスと勘違いし、必要以上に気にしてしまう - 部下の態度の変化に敏感になりすぎる

→ ちょっとした言葉尻や表情に過剰反応し、「自分のせいかも」と思いがち - 自分の経験ややり方が通じないことへの戸惑い

→ 自身の経験即による指導が通用せず、迷ってしまう

こうした思い込みが続くと、以下のような“逆効果”を生むこともあります。

- 指示があいまいになる(強く言えない)

- 本音のフィードバックができない

- 部下に合わせすぎて、チームが迷走する

結果として、「嫌われないように」しているつもりが、信頼されない上司になってしまう――という本末転倒な状態に陥ってしまうのです。

めのめMEMO

「嫌われたくない」と思うのは悪いことではありません。

実際悩んでいるという事実は、あなたのパフォーマンスを下げていることを裏付けているため、解決に向けてアクションすることは正しいです。

ただ、その思考が“判断軸”になると、マネジメントはうまく機能しなくなります。

部下に嫌われやすい上司の特徴

「嫌われたくない」と思っていても、無意識のうちに“嫌われやすい言動”を取ってしまっているケースは少なくありません。

ここでは、実際に20代・30代の若手社員から不満として挙がりやすい、「嫌われやすい上司」の特徴をいくつかご紹介します。

❶ 感情的・短気で機嫌が読めない

気分で指示が変わったり、怒鳴ったり無視したりと、感情をコントロールできない上司。

理屈が通じず、「今日は機嫌がいいか悪いか」で全てが変わります。

❷ マイクロマネジメント

細かすぎる指示・過度な確認・口出しが止まらない上司。

自分で考えて動く余地を与えず、相手に常に「監視されている」ようなストレスを感じやすくします。

❸ 過去の成功体験に固執する

市場や働き方が変わっているのに、価値観をアップデートできない上司。

「俺の若いころは」「昔はこうだった」が口ぐせ

❹ 不公平な評価・依怙贔屓(ひいき)

一部の部下ばかりをかわいがったり、明らかに差をつけて扱う上司。

「数値や事実ではなく、人によって態度を変える」姿勢が見えた瞬間、信頼関係は大きく揺らぎ、チーム全体の士気にも悪影響を与えます。。

❺ 指示が抽象的・曖昧すぎる

指示が曖昧で、トラブル時は責任を取らず、逆に部下に押しつけるタイプ。

管理能力がない上司に振り回されることで、チームの仕事そのものが不安定になりがちです。

「とりあえず頑張って」「もうちょっといい感じで」…などが口癖の可能性があります。

これらの特徴をすべて持っている人は少ないかもしれません。

ただ、1つでも当てはまる場合は、注意が必要です。無意識の言動が信頼の障害になっている可能性があります。

このあとのセクションでは、これらを客観的に確認できる【自己チェックリスト】をご紹介します。

簡単に自分のマネジメントスタイルを振り返る材料として、ぜひご活用ください。

あなたの振る舞いチェックリスト

「自分は部下からどう見られているのか?」

それを客観的に振り返るのは難しいものです。

以下のチェックリストは、嫌われやすい上司の言動や考え方を洗い出すためのヒントです。

あてはまるものが多いほど、信頼関係を損なっているリスクが高いかもしれません。

コミュニケーション編

- 部下と雑談することがほとんどない

- 指示や依頼は、必要最低限しか話さない

- 自分の話が多く、部下の話を遮ってしまう

- 部下の表情や反応を見ずに話し続けてしまう

- 話しかけられても作業の手を止めない

- 1on1の時間が形式的 or ほとんど実施していない

マネジメント編

- 部下のやり方が気になり、つい口出ししてしまう

- 成果より前に「手段や思考プロセスの正しさ」を重視してしまう

- 「なんでそんなこともできないの?」とつい思ってしまう

- 失敗や遅れに対して、感情的に叱責したことがある

- 評価の根拠を明確に説明できない、伝えていない

- 言葉でのアドバイス以外で思いつく、具体的な部下へのサポートが思いつかない

- 部下の失敗を「自分事」として上司や顧客に説明できていない

信頼構築・姿勢編

- 「部下なんだから言うことを聞け」と思っている

- 部下を信用する前に、まず疑ってかかるクセがある

- 若手の意見や提案に対し、「でも」「それは無理」と否定から入る

- 若手の意見や提案を受け入れる姿勢ではなく、テストをチェックするかのような姿勢で聞いている

- 自分の忙しさを理由に、部下の相談に耳を傾けないことがある

- 成果が出たとき、部下をしっかり称賛できていない

- 部下とのコミュニケーションで褒めたり感謝の言葉を述べる回数よりも、叱責や指導の数が多い

チェックの数自体も重要ですが、各々の深刻さも重要になります。

「嫌われたくない」と思う前に、自分自身の接し方にどんな傾向があるのか、まずは冷静に振り返ることが第一歩です。

次のセクションでは、チェック結果を踏まえた具体的な改善アクションをご紹介します。

信頼される上司になるためのヒントを、ぜひ実践に役立ててください。

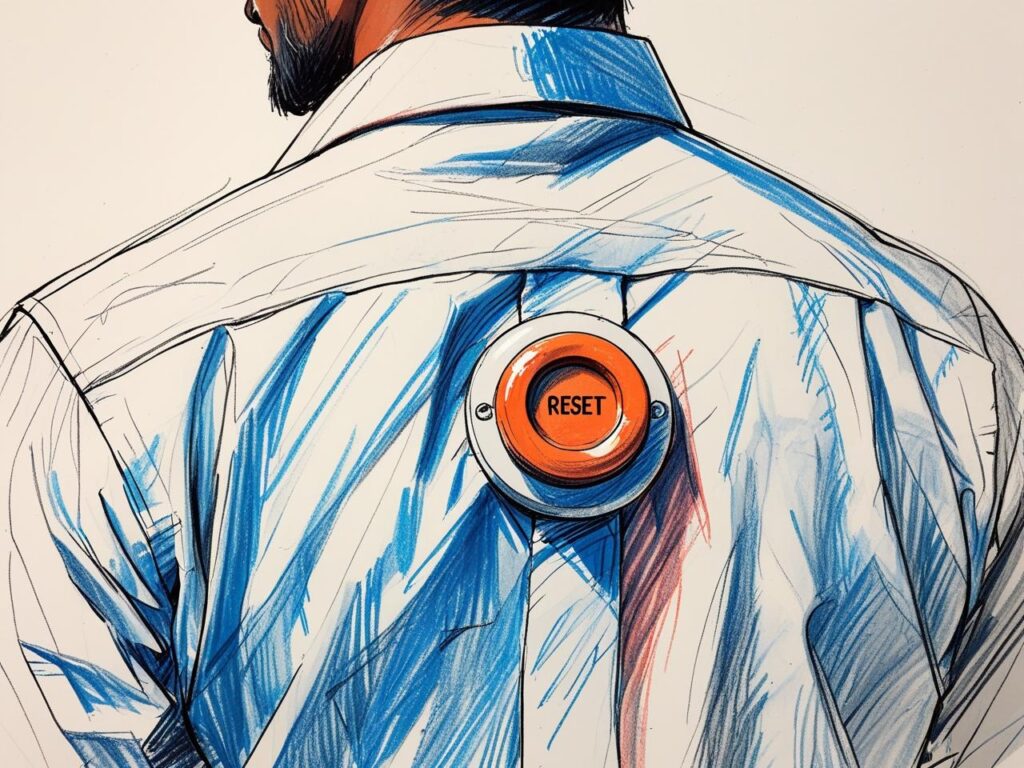

改善策5選:信頼される上司になるために

「嫌われているかも」と感じたとき、落ち込むのではなく、我が身を振り返る機会と捉えることが大切です。

ここでは、自己チェックで気づいた課題に応じて実践できる、信頼関係を築くための具体的な行動をご紹介します。

できることから一つずつ、始めていきましょう。

❶ 「聴く」から始める

- “話す”より“聴く”を意識する、特に先手は相手に譲り相手のペースで話す

- リアクション・相づち・共感を意識して、部下の話しやすさを高める

- 報連相やフリートークの苦手な部下には、予め場で話してもらう内容をフォーマット化して説明しておく

信頼関係は、まず「自分の話をちゃんと聴いてもらえる」という安心感から始まります。

特に今回の期全を意識してほしい1on1については、こちらで詳しく解説しています。

❷ フィードバックは「指摘」より「対話」

- 原因は「なぜ?」ではなく「何があった?」で確認

- ダメ出しではなく、“一緒に改善する”スタンスで伝える

→ NG:「なんでこんなミスをするんだ」

→ OK:「どういう経緯だった?次はどうしたら防げそう?」 - 事実(What)・影響(So what)・次の行動(Now what)の3ステップで伝えると効果的

「叱られる」より「学びにつながる」と感じられれば、信頼は深まります。

❸ 公平で納得感あるマネジメント

- 仕事の割り振りに偏りが出ていないかを定期的に振り返る

- 評価やフィードバックに明確な基準や意図をセットで伝える

- “お気に入り”や“よく話す部下”に偏った行動がないか、自分の立ち位置を俯瞰する

- 上司や同格の同僚などに客観的な意見を求めてみる

「誰に対してもフェアである」と部下に思われることが、信頼の土台です。

❹ 感情コントロールと「安心感」の提供

- 怒る前に「間を取る」。感情が高ぶったときは“その場で反応しない”ことを心がける

- ネガティブな発言や態度、愚痴などは意識的に表に出さない

- 逆に、小さなことでも「ありがとう」や「助かったよ」を小まめに伝える

部下が「この人は感情で動かない」と思えることで、安心して相談できる環境ができます。

❺ アップデートし続ける

- 今の働き方・価値観に耳を傾け、外部の研修なども活用して率先して学ぶ

- Z世代・ミレニアル世代の傾向を学び、自分の指導スタイルを微調整する

- 自分が「学ぶ姿勢を持っている」こと自体が、部下にとって信頼の材料に

“昔の常識”を押しつけるより、その経験を土台にして“今の現実”に寄り添う姿勢が信頼につながります。

すべてを一気に変える必要はありません。

小さな改善が「この上司は変わろうとしている」と部下に伝わることが、信頼への第一歩です。

目指すは好かれる上司より信頼される上司

「嫌われたくない」という思いは、多くの上司が抱えるごく自然な感情です。

ただし、その気持ちにとらわれすぎると、本来の目的である“信頼関係の構築”が遠のいてしまうこともあります。

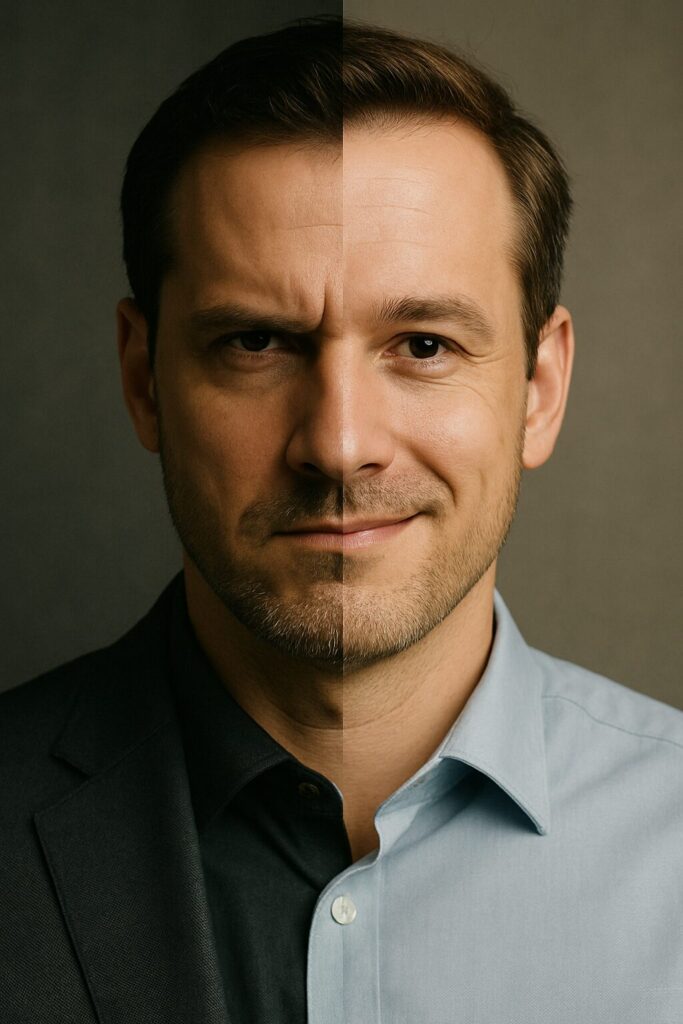

好かれる上司と信頼される上司は別物なのです。

- 好かれる上司は、優しい・気を使ってくれる・居心地がよい…

→ しかし時に「何も言わない」「何もしてくれない」と映ることも。 - 信頼される上司は、時に厳しいことも言う・指摘もある・ハッキリしている

→ でも「自分のためを思ってくれている」と、長期的に信頼が積み上がる。

あなたが目指すべきは、「嫌われない上司」ではなく、「信頼される上司」です。

信頼は一朝一夕では築けませんが、

- 聴く姿勢

- 公平な態度

- 誠実な対応

- 感情をコントロールした言動

といった、小さな行動を一貫して積み重ねいくことで確実に育っていきます。

信頼は“相手の心”をコントロールすることではなく、「自分のあり方」を整えることで自然と生まれるものです。

今日からできる一歩を、あなた自身の言動で始めてみてください。

「部下に悩む上司」向けのシリーズはこちら

本記事は以下の資料を参照しています。

1800人のビジネスパーソンに聞いた「上司・部下間のコミュニケーション」調査ー『AMBI』『ミドルの転職』ユーザーアンケートー(エン・ジャパン株式会社)

コメント