あなた

あなたこれ、期限過ぎてるよね?どうしたの

すみません…

そういうことを聞きたいんじゃないんだけどな

仕事が遅い部下や同僚に、どう向き合えばいいのか。

上司や先輩の立場になると、必ず一度は直面する悩みです。

つい「もっと早く!」と急かしたくなりますが、それだけでは解決しないことが多いのも事実です。

わたしの経験上、仕事の遅さには必ず理由があります。

スキル不足、段取りの悪さ、業務過多、優先順位の誤り——その背景は人それぞれです。

原因を知らずに急かすだけでは、相手の負担を増やし、さらに遅くなる悪循環に陥ることもあります。

だからこそ、「なぜ遅いのか」を冷静に見極め、その原因に合わせた対応を選ぶことが大切です。

この記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、

現場での経験と知見から、仕事が遅い人の原因パターンと、すぐに試せる具体的な対策を紹介します。

あなたが「仕事が遅い部下」という課題に前向きに向き合い、より生産性の高いチームを築き上げるための一助となれば幸いです。

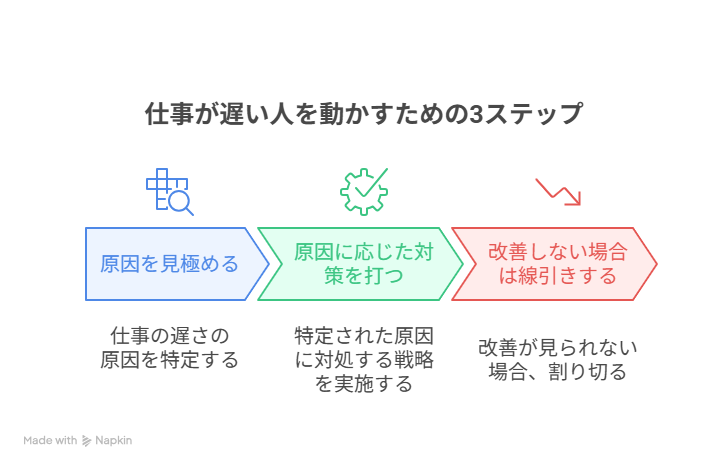

仕事が遅い人を動かす3ステップ

仕事が遅い部下や同僚への最短の改善アプローチは、次の3ステップです。

- 原因を見極める

指示不足・スキル不足・完璧主義・環境要因のどれか(または複合)を把握する。 - 原因に応じた対策を打つ

指示を明確化、段階的依頼、完成ラインの共有、タスク整理など、原因に合った方法を選ぶ。 - 改善しない場合は線引きする

評価・配置転換・役割見直しを行い、相手の課題と割り切る。

この流れを押さえることで、無駄なイライラを減らし、チーム全体の成果を高めることができます。

以下では、それぞれの原因や具体策を詳しく解説します。

仕事が遅い部下・同僚に多い4つの原因と改善策

わたしが現場で見てきた限り、仕事が遅い人は大きく4つのパターンに分けられます。

もちろん、人によっては複数の要因が絡み合っている場合もありますが、まず分類して考えることで原因分析がぐっとしやすくなります。

この記事では、その4つのタイプごとに特徴を整理し、わたしが現場で実践して効果を感じた具体的な対策をご紹介します。

1. 指示や目的があいまいな「指示ミス型」

特徴

上司からの指示が曖昧であったり、仕事の目的や背景が十分に伝わっていなかったりすると、部下は何を、なぜ、どのように進めるべきか迷ってしまいます。

指示はされているが、理解できていない…というケースもあるでしょう。

その結果、手戻りが発生したり、不必要な作業に時間を費やしたりして、結果的に仕事が遅くなります。

「部下の初動が遅い理由は、上司の指示に対する『迷い』」とも解釈できるでしょう。

対策「ゴールと背景を明確に」

指示の具体化: 指示を出す際は、「いつまでに」「何を」「どのような状態に」するのかを具体的に伝えましょう。曖昧な指示は部下の迷いを招き、結果的に仕事の遅れに繋がります。必要であれば、作業手順を細分化して提示することも有効です。

目的と背景の共有: その仕事がなぜ必要なのか、どのような目的を達成するのか、全体の中でどのような位置づけなのかを部下に伝えましょう。目的を理解することで、部下は自律的に考え、より効率的な方法を模索できるようになります。

めのめmemo

「自分で考えてほしい」という期待もわかります。

一方でそれに悩んでいる時点で、相手はそこを乗り越えられていないという現実は見つめるべきです。

最初に作業の進め方を整理してもってくる、ドラフトを一緒に作るなど、寄り添うアプローチを期間を決めて実行してみましょう。

2. スキル・経験不足の「能力ギャップ型」

特徴

部下のスキルや経験が、任された仕事のレベルに見合っていない場合、当然ながら仕事に時間がかかります。

特に、新入社員や異動してきたばかりの部下、あるいは新しい業務に挑戦している部下には、十分なサポートや教育が必要です。

上司が自分を基準に考えたり、新しい業務への適応までのリードタイムを軽く捉えていると、「これくらいならできるだろう」と仕事の負荷を過少評価しているケースもあります。

対策「段階的な依頼とフォロー」

段階的な依頼: 大きなタスクをまとめて依頼するのではなく、難易度を分割して依頼しましょう。小さな達成を積み重ねることで、自信にもつながります。

定期的な進捗確認: 部下の進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行いましょう。マイクロマネジメントにならないよう注意しつつ、部下が困っていないか、ボトルネックになっている部分はないかを確認します。タスクの見える化ツールなどを活用するのも有効です。

具体的かつ建設的なフィードバック: 部下の仕事の遅さを指摘するだけでなく、具体的な改善点や期待する行動を伝え、建設的なフィードバックを行いましょう。改善が見られた際には、積極的に褒めることで、部下のモチベーション向上に繋がります。

3. 完璧主義やコミュ力不足な「こだわり・優先順位迷子型」

特徴

完璧主義の傾向が強い人は、一つの作業に必要以上の時間をかけたり、細部にこだわりすぎたりして、結果的に全体の進行が遅れることがあります。

品質を追求する姿勢は評価すべきですが、納期や効率とのバランスが取れていない場合、「仕事が遅い」という評価につながります。

とくに「きちんと考えないと、いい仕事はできない」という思い込みは、思考時間を必要以上に長くしてしまう原因になりがちです。

また、複数のタスクを抱えているにもかかわらず、どれから着手すべきか、どれくらいの時間をかけるべきかの判断ができない場合も要注意です。緊急度の低い業務に時間を費やし、重要なタスクが締め切り直前になって慌てて着手するケースも少なくありません。

こうしたタイプは全体像を把握できず、スケジュールや優先順位を立てられないため、結果として作業スピードが遅くなってしまうのです。

対策「完成ラインの共有」

期待値のすり合わせ: 求める成果物の品質レベルや、完了までの時間的目安など、上司が部下に期待するレベルを明確に伝え、認識のズレがないかを確認しましょう。完璧主義の部下には、「まずは60点で良いから提出してほしい」といったように、完成度に対する期待値を調整することも有効です。

心理的安全性の確保: 単純に相談しにくいことで抱え込んでいる可能性もあります。指摘されることや質問を「恥ずかしい」「呆れられるかも」といった不安を抱えて相談できないというケースも少なくありません。失敗を前向きに捉える文化や発言機会の均等化、雑談の推奨など、チーム内での心理的安全性の確保を目指しましょう。

4. 業務過多や外部要因による「環境制約型」

特徴

部下の能力や経験に見合わない量の仕事を任せている場合、当然部下は常にキャパオーバーの状態となり、一つ一つの仕事に時間がかかってしまいます。

部下の「仕事が遅い」と感じている場合、単に能力の問題だけでなく、本人が「終わらない量の仕事を任せられている」可能性も考慮してください。

特に上司も気づかない内に、たくさんの会議に参加していたり、横からたくさんの仕事を依頼され抱えてしまっている場合もあります。

対策「タスクの見直しと環境整理」

業務量の調整: 部下がキャパオーバーになっている場合は、業務量の見直しや、他のメンバーへのタスクの再配分を検討しましょう。部下の能力や経験に見合った適切な業務量を割り振ることで、パフォーマンスの向上が期待できます。一緒に不要な会議や打合せを考えてあげるのも効果的です。

業務プロセス/ルールの見直し: チームや部署全体の業務プロセスに無駄がないか、非効率な部分がないかを見直しましょう。ITツールの導入や、業務の標準化やタスクの可視化を進めることで、チーム全体の生産性向上に繋がります。

闇雲に急かすのではなく、この見極めを行い、原因に合わせて対策を変えることが重要です。

改善しない場合の線引きと向き合い方

原因を見極め、対策を打ち、それでも改善が見られない場合があります。

このとき重要なのは、「これ以上は相手の課題」だと割り切る線引きです。

大前提として、他人を変えることはできず、変わるかどうかは本人の意志と努力次第。

上司や周囲ができるのは、環境を整え、知識やノウハウを伝え、正しい方向性を示すことまでです。

- 期待値を現実的にする

- 成長には時間がかかります。

- 「すぐ改善」を求めすぎず、成果の目安を現実的に設定します。

- 成果は冷静に評価する

- 改善が見られない場合は、その事実をきちんと評価に反映させます。

- 情や希望で評価すると、チームに不公平感を生むだけでなく、本人の成長機会も奪います。

- 配置転換や役割変更も選択肢

- 能力や適性が合っていない可能性があります。

- 違う業務やポジションに移すことで、本人が活躍できる場合もあります。

- 信頼関係と心理的安全性は維持

- 改善できなかったとしても、人格否定や感情的な叱責は避けるべきです。

- 関係を壊すと、組織全体のパフォーマンスにも悪影響が出ます。

わたしの経験では、「頑張っても変わらない人は一定数いる」という現実を受け入れたとき、チーム運営が楽になりました。

全員を同じスピードやアプローチに揃えるのではなく、それぞれの強みを活かす配置や役割分担を考える——それが組織としての健全な判断です。

「原因特定→原因別対策→線引き」の3ステップ

仕事が遅い人への対応は、感情で急かすよりも、原因を見極めて対応する方が効果的です。

今回お伝えしたポイントを3ステップで振り返ります。

- 指示不足なのか、スキル不足なのか、こだわりすぎなのか、環境要因なのか。

- まずは相手の遅さの理由を把握することから始める。

- 指示ミス型 → ゴールと背景の明確化

- 能力ギャップ型 → 段階的依頼とフォロー

- こだわり型 → 完成ラインの共有

- 環境型 → タスク整理と優先順位付け

- 期待値を現実的にし、評価に反映。

- 必要なら配置転換や役割変更を検討。

- 信頼関係は壊さず、チーム全体の最適化を優先する。

大切なのは、「相手を急かす」ではなく「相手の遅さの正体を知る」ことです。

そして、あなたにやれることをやったら、それ以上は相手の課題と判断する勇気も必要です。

まずは明日、1人の課題のあるメンバーを思い浮かべ、原因を推測し、書き出してみてください。

そこからが、改善の第一歩です。

この記事が、あなたのチームがより強く、より生産性の高く成長していく一助になれば嬉しいです。

「部下に悩む上司」向けのシリーズはこちら

コメント