「で、君はどう思う?」

「書いてることは分かったけど、君はどうしたいの?」

「それは君自身が考えないと意味がないだろう」

ただでさえ忙しいときに、曖昧な質問や回答を投げ返す上司と、消えていく時間に今日もモヤモヤ……。

そんな1日を過ごした方も少なくないのではないでしょうか?

わたしはIT業界で15年以上会社員として働く中で、

キャリアの前半はこんなモヤモヤを抱えながら働き、今は管理職になって10人程度の部下を抱える立場になりました。

本記事では 私の経験や現在の管理職という立場から、上司の意図と見極め方法、状況の改善策をまとました。

“答えを言わない上司” に振り回されず、あなたの成長、キャリア、そしてなにより心身を守るために、是非一度目を通していただけると嬉しいです。

結論:上司を見極め、その結果に合わせた”答え”を導き出そう

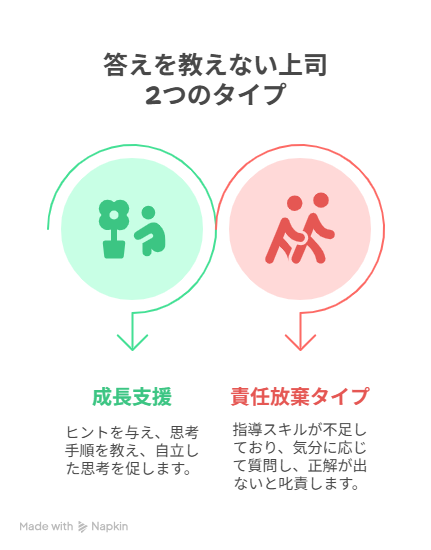

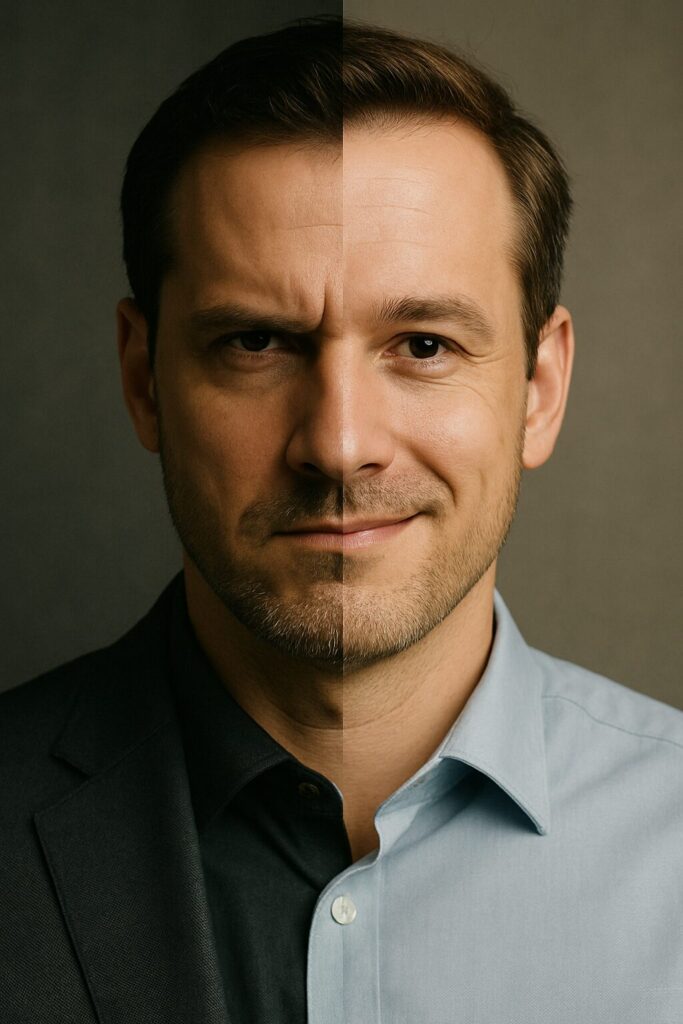

上司が答えを教えない背景は2つあります。

上司としてあなたの成長に寄与したいと考える「良い意図」と、単純な能力不足や責任放棄からくる「悪い意図」です。

まずは “どちらのタイプか見極め”、次に タイプごとに応じた“適切なリアクション” を取れば、あなたにかかるムダなストレスを大幅に削減できますし、物事がスムーズに進むようになります。

重要なのは「意図を見極め」「対応を工夫」し、それでも解決しない場合は「自分を守る選択肢を持つこと」です。

上司はなぜ答えを教えない?─タイプ別の2つの理由

成長支援タイプの上司は、あなたの成長を願い「直接的な答え」を与えることを避けています。そのため、見極めていけば、間接的なヒントやあなたが答えにたどり着くためのサポートをしていることに気付くはずです。

責任放棄タイプの上司は、単純にスキル不足で「答え」か「どうすればあなたを支援できるか」が分かりません。もしくは、よりひどいタイプだとあなたを育てる気がなく、自分の気分で応対していることもあります。場合によっては、自分の小さなプライドを満足させるためにだけに「答えを教えない」というケースもあるでしょう。

あなたの上司がどちらのタイプなのか把握すれば、打つべき対処方法も変わります。

もし、1on1ミーティングのようにコーチングされるようなケースでのみ困っている課題の場合は、以下の記事でも紹介しているので参考にしていください。

めのめMEMO

例外的なケースとして、「上司になりたての上司」「いきなり部下の増えた上司」というパターンがあります。本人のマインドセットは「成長支援タイプ」であり、力不足であることを自認しているというケースです。

この場合は自分が困ったり辛いことを素直に打ち明けたり、上司の上司に相談することで、すんなり解決するケースもあります。心当たりのある方は是非試してみてください。

質問の仕方や行動から上司のタイプを見極めよう

ありがちな「困りごと」4シーン

| 👍 成長支援タイプ | 👎 責任放棄タイプ |

|---|---|

| 「どう思う?」+思考の道筋を示す 部下が答えるまで待つ/書き留める ヒントや資料を渡し、自主性を尊重 予め、部下と対話する時間を設ける | 「違う、もっと考えろ」と叱責だけ 正解は上司の頭の中 → 毎日変わる 具体的な基準を示さずダメ出し連発 一方的に打合せ指示 → 毎回定時外 |

チェックリスト|あなたの上司を見極める10項目

以下に当てはまる数が多いほど、責任放棄タイプの可能性が高いです。

- 質問する際に単に「どう思う?」と聞くだけで、具体的なヒントや道筋の提示がない

- 結果に対する「正解」「不正解」は伝えるが、「考え方」「プロセス」に関する指導がない

- 基本その場での即答を求め、時間的余裕を部下に与えない

- 自分の求めている正解でない意見や提案を部下が答えた場合、まず否定から入る

- 「正解」でない場合、プロセスが優れていたり、成長があったとしても、褒めない

- ゴールや期待値の共有がない、もしくは後出し

- 指示や修正内容に一貫性がない

- 部下に対して、自分のノウハウや情報、過去資料の共有がない

- 共有される自分の体験が武勇伝や成功体験のみで、失敗談や欠点の自己開示がない

- 部下に時間を割くのは、評価のFBか業務のチェックのときのみ

いくつ当てはまりましたか?

「これは違うかも…」というチェックが多かった方はあなた自身の捉え方や、コミュニケーションの取り方を工夫することで状況改善や見え方が変わる可能性があります!一方で8個以上にチェックがつく場合は、抜本的な対策が必要な可能性が高いです、チェックが多かった方は、このリストをもとに上司の行動を具体的に記録してみてください。

注意いただきたいのは、単純な数だけでなく、その問題の質やあなた自身に与える影響の深刻度が重要になるということです。

このチェック数が少なくとも、あなた自身が精神的な負担や成長の停滞を強く感じるのであれば、責任放棄タイプではないがあなたと相性が合っていない可能性もあります。その場合は、早めに抜本的な対策の検討を行いましょう。

めのめMEMO

上司の指導は、本人の素養やパーソナリティも深く関連していますが、個人的には組織の文化や風土が色濃く影響している印象です。いわゆる「体育会系」「外資っぽい」「アットホーム」などと表現されるものです。

あなたに伝えたいのは「だから上司も被害者なんだ」ということではなく、「より根っこの環境の話なので、あなた個人の力では状況を変えられない可能性がある」ということです。

周囲を見渡しあなたの上司が異質ではなく、苦しく感じているあなた自身が異質であると感じませんか?

わたし自身は、上司が異質であるということを教えてくれた人が多くいたために、なんとか乗り越えれましたが、そうでない場合はすぐに転職を検討するべきです。

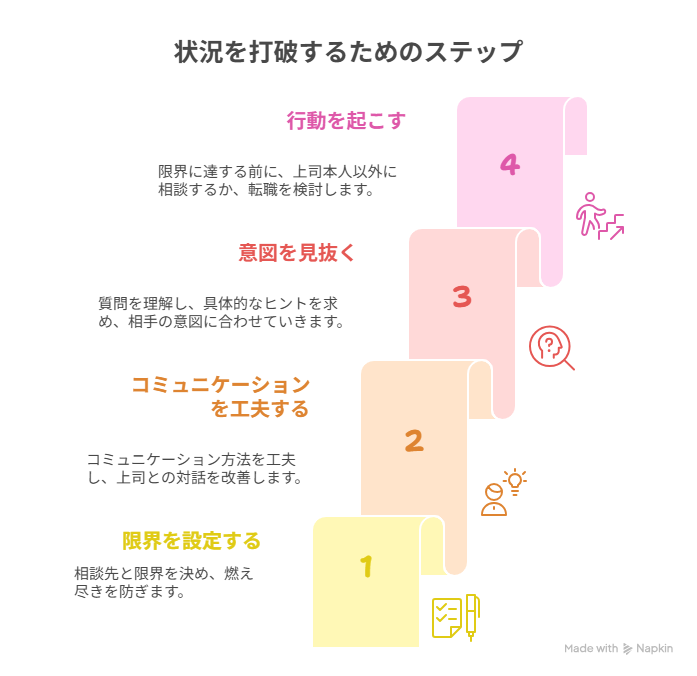

状況を打破するための4STEP

限界ラインを設定し、ヘルプを出す相手を探す

予め、相談先やそこへの相談する条件、転職活動や退職するラインを設けておきましょう。

現場で困って、ここまで読んでくれているあなたは責任感が強いタイプである可能性が高いです。粘り強く対応した結果、限界を超えてしまわないよう、具体的にラインを設けておくことが重要です。

ライン設定の目安

- 期間で区切る

区切りのよいタイミングが一か月以上先にしかない場合は、自分で2週間など期間を設けるか、他の基準で設定した方がよいです - あなた自身への影響度で区切る

眠れない、寝坊してしまう、ベットでも仕事のことを考えてしまう、仕事をしていないときも仕事のことが頭から離れない、周囲の人間から心配されるなど

相談先候補

- 上位者(上司の上司)

- ライン外でもあなた自身が信頼できる人間(あなたの上司と同等以上の役職が望ましい)

- 人事関連部門の社内相談窓口など

- リスト社外のキャリアコンサルタントなど

あなたのコミュニケーション方法の工夫

- 結論 → 理由 → 懸念点の順で話す

上司からの質問には、まず結論をできるだけシンプルに伝え、上司が経緯を求めてきた場合に詳しく説明するという方法が効果的です。 - 自分の案を「2択 or 3択」で提示する

単に最終的な結論だけで伝えるのではなく、考えた案を並べて自分なりの結論を提示してみてください。メリット・デメリットや自分の意思、論拠を加えていくことで、上司の意見や質問を実際にあなたが考えた内容に沿った形になるように誘導します。 - 自身の思考プロセスを言語化する

「自分の考えを言語化できない」ことが質問にうまく答えられない理由の一つだと思います。頭の中の考えを事前に紙でもよいので、できるだけ具体的かつ詳細にアウトプットしておくことをおすすめします。

意図を見抜くヒントを求める

- 質問内容の理解と確認

上司の質問に対して内容を具体的に理解できていない場合は、「もう一度お聞きしてよろしいですか?」「質問の内容は〇〇といった解釈でよろしいでしょうか?」と聞きましょう。

曖昧な状態で答えたり、次に持ち込む内容が上司の意図に沿っていないと返って状況を悪くします、勇気がいる行動かもしれませんが、状況の改善に必要な行動です。 - 具体的なヒントを求める

上司が「足りない部分」を指摘するだけで「どう考えればいいか」を教えてくれない場合、「どこで自分が詰まりそうか」や「次に考えるべき最初のとっかかり」などを指定し、「それがあれば進めそうである」ということを伝えましょう。

他人に頼る or 環境を変える

設けたラインを越えたら、迷わず相談先に相談しましょう。

ラインを越えずとも、上司との対話が機能していない、または上司の言動が内容によらずあなたの精神的な負担になってると感じたら、行動を起こしましょう。

転職活動なども並行して進めるを強くおすすめします。転職はもちろんリスクはありますが、転職活動自体にはリスクがありません。まずは、始めてみましょう。

STEP2、3で上司とのコミュニケーションがうまくいかない、

自分のことが自分で分からなくなってきた…という方は、

以下の記事でも詳細を解説しています。

まとめ:あなたの心とキャリアを守る選択を

上司が答えを教えない──

その理由は「あなたを育てたい」という前向きな意図かもしれませんし、単なる責任放棄かもしれません。

重要なのは、「上司の意図を見極める目」と、「自分の思考や行動を工夫する姿勢」、そして「限界を超えそうなときに自分を守る選択肢を持つこと」です。

- 上司のタイプを見極める

- 意図を推測し、会話の質を高める

- いいヒントがなければ、具体的に要求する

- ストレスが限界になる前に「相談・異動・転職」も検討

本記事を通じて、少しでも「自分のせいかもしれない」と思い込んでいたあなたのモヤモヤが晴れ、明日からの行動にヒントを得ていただけたなら嬉しいです。

錯覚しないでください。あなたのキャリアのハンドルは、あなた自身が握っているのです。

「上司に苦しむ部下」向けのシリーズはこちら

コメント