「また〆切ギリギリで上がってきた…」「相談なしで仕様を変えている…」――。

部下の“報連相不足”にモヤモヤしつつも、どう改善させればいいのか分からず悩んでいませんか?

わたしもかつて、「報連相ルールを整えたはずなのに情報が遅い」という壁にぶつかりました。

その後気付いたのは、指導や叱責で相手を変えようとするよりも、自分が“環境と接し方”を整えるのが正解だった――

これが本記事の核心です。

部下の報連相が実現されれば、部下のステージアップだけでなく、あなた自身のパフォーマンスはもちろん、組織全体の生産性が上がることにつながります。

本記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、

- 部下が報連相をしない・できない理由

- 上司が今日から実践できる4つのアクション

- わたし自身の失敗→気づきのエピソード

をまとめてみました。

読み終えた頃には、「変える」より「整える」というマインドセットが腹落ちし、具体的な手順も見えているはずです。

すぐに答えを求める部下に困っているあなたは、こちらも記事も参考にしてください。

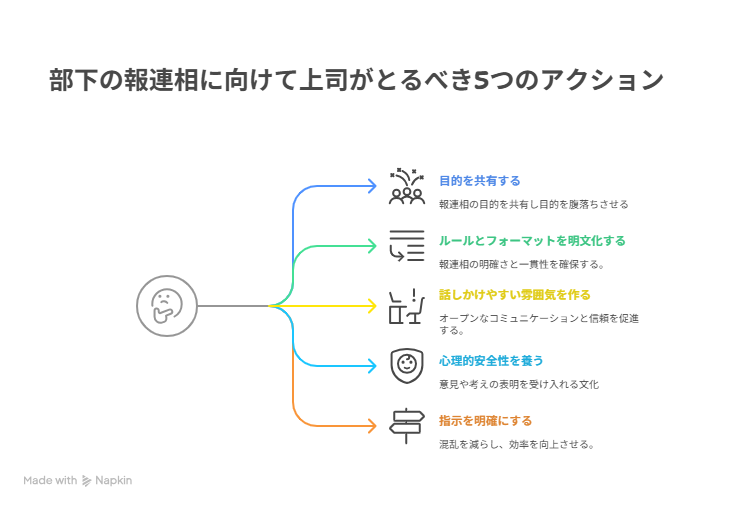

部下が報連相するようになる上司やるべき4つのアクション

報連相ができない部下への最短ルートは、 “部下を変える” ではなく “自分が整える ”。

上司が〈目的の共有・ルール化・心理的安全の確保〉を先に整えれば、部下は自然と動き出します。

具体的には以下の4つです。

- Whyを共有し目的を腹落ちさせる

- 上司の指示と優先度をクリアに

- ルール&フォーマットの明文化

- 話しかけやすい雰囲気をデザイン + 心理的安全性を確保

具体的な内容について、部下が報連相をしない/できない理由と合わせて説明してきます。

なぜ部下の報連相は滞るのか? ── その理由とアクション

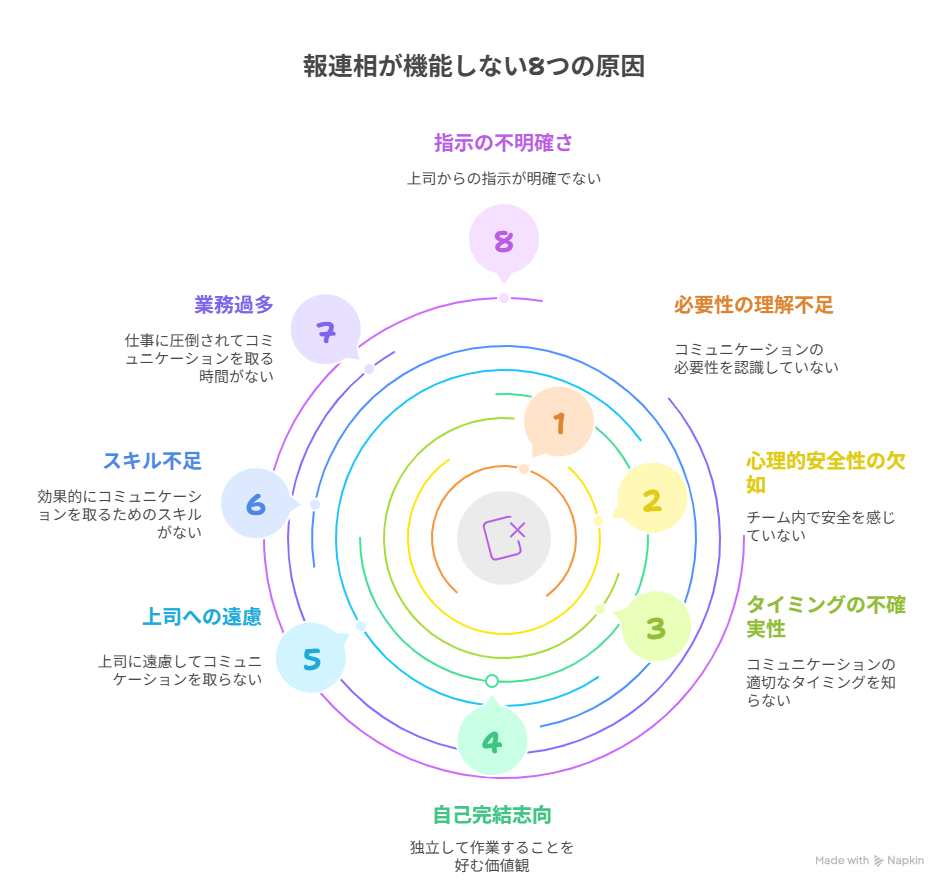

部下が報連相をしない/できない理由は一つではありません。複数の要因が絡み合っていることも多く、単に「やれ」と言うだけでは改善しません。

ここでは、よくある原因を4つのカテゴリに整理し、それぞれに有効な対策をセットでご紹介します。

① 「報連相の必要性を理解していない」 / 「部下の自己完結志向が強い」

「やれと言われたからやる“作業”」→主体性ゼロ。メリットを知らない。

報連相が滞る典型的なパターンの一つが、「なぜ報連相が必要なのか」を部下が理解していないこと。

特に若手社員や新入社員は、報連相を“上司に怒られないための儀式”と捉えていることがあります。

「迷惑を掛けたくない」「自力で解決=カッコいい」と思い抱え込む。

また、部下の中には「上司に頼らずに自分でやりきりたい」「余計なことを言って仕事を増やしたくない」と考えてしまうタイプもいます。

一見すると自律的で頼もしく見えますが、問題が表面化しないまま大きくなるリスクが高まります。

✅ アクション:Whyを共有し目的を腹落ちさせる

- 部下視点でのメリットを説明

仕事が速く終わる / ミスが減る / 評価が上がる――部下本人のメリットを数字や事例で示す。 - 報連相=組織で責任を負うための、リスクヘッジであると伝える

成功例&失敗例をストーリーで語り、“やらない怖さ”も実感させる。 - 報連相によって“成長の機会”が得られることを示す

「上司と話すことが、自分の思考を整理するトレーニングになる」など、肯定的に捉えられる視点を渡しましょう。

説明しても中々伝わらない…という方はこちらの記事も参考にしてみてください。

② 「上司の指示が不明確」

ゴール・期限・粒度が曖昧。「いつ、何の報告を求められているのか」分からない。

上司の指示が曖昧なままだと、そもそも「何を報告すればよいのか」「いつ、誰に言えばいいのか」が自分で判断できず、動きようがない状態になります。

結果として、報連相の必要性を感じなかったり、間違った内容を伝えてしまうことを恐れて報連相を控えることがあります。

✅ アクション:上司の指示と優先度をクリアに

- 業務の目的・背景・意義を言語化する

「この報告はなぜ必要か」「どんな判断材料になるのか」を伝えることで、行動に意味が生まれます。

部下が考えて、判断できるための情報インプットは上司の仕事だと認識しましょう。 - 何を・いつ・どこまで報告するかを明示する

「わからなければ 30 分以内に相談」など、報連相の“基準”をクリアにしましょう。 - 指示と行動の一貫性を示す

自分も上層部への報連相や、組織からの指示を自分の言葉で部下に展開することで言行を一致させる。

③ 「スキル不足」 / 「業務過多で余裕がない」 / 「タイミングが分からない」

事実と意見の整理・簡潔に伝える力が未熟で「めんどう」と感じる。

報連相の必要性は理解しているものの、どのように情報を整理し、簡潔かつ的確に伝えるかというスキルが不⾜している場合もあります。

特に、複雑な状況や問題点を分かりやすく説明する能⼒が未熟な場合、報連相⾃体が億劫になり、結果として情報共有が滞ることがあります。

インプット量>アウトプット余力。優先度が下がり置き去り。

部下が過度な業務量を抱えており、報連相を⾏う時間的·精神的余裕がない場合も考えられます。

⽬の前の業務をこなすことに精⼀杯で、情報共有まで⼿が回らない、あるいは優先順位が下がってしまう状況です

「どこまで進んだら言う?」「いつ声を掛ければいい?」が曖昧。

「報連相したくても、どう言えばいいか分からない」「何をどこまで言えばいいか迷う」といった悩みを抱えている部下も少なくありません。

また、日々の業務に追われて報連相の優先度が下がる、タイミングを逸してしまうといったケースもよく見られます。

✅ アクション:ルール&フォーマットの明文化

- 報連相のアジェンダを整理した“時間枠”をスケジュールに組み込む

忙しくても、日々の業務のサイクルの中で報連相が自然に行える“習慣化”を意識しましょう。 - フォーマットやテンプレートを導入

簡単なメモ形式やチャット用のひな型でもOK。

迷いなく伝えられる仕組みが、行動のハードルを下げます。 - 報連相のタイミング・手段を明文化

「想定外の問題が発生したときは随時チャットで」「リカバリ策が明確な遅延は定例で」など、行動基準を明確にしましょう。

④ 「心理的安全性がない」/「上司への遠慮や気遣い」

否定・叱責・忙殺オーラ。「怒られそうだから黙る」が最強のブレーキ。

忙しそう/機嫌悪そう→“今はやめとこう” が続き、後出しに。

部下が報連相をしない理由には、「怒られそうで怖い」「迷惑をかけそうで遠慮してしまう」といった心理的なブレーキが強く働いている場合があります。

これは、部下の性格やメンタルの問題ではなく、上司との関係性の影響が大きいのです。

✅ アクション:話しかけやすい雰囲気をデザイン + 心理的安全性を確保

- “今、話しかけてもいいんだ”という空気をつくる

常に忙しそうな顔をせず、話しかけられたら手を止める。小さな配慮の積み重ねが安心感を育みます。 - フィードバックはまず感謝から

「報告してくれてありがとう」「相談してくれて助かった」の一言が、次の報連相を促します。 - 1on1や雑談で関係性を整える

日常的なコミュニケーションの蓄積が、いざというときの相談しやすさにつながります。 - 指導や叱責は部下ではなくアクションやプロセスに

部下が失敗や問題を起こした場合、再発防止のため指導は必要です。

ただし、部下本人ではなく、どの行動が悪かった、考え方が悪かったかなど、より具体的にフォーカスして行いましょう。部下本人には、あくまで味方であるスタンスを保つのが重要です。

まとめ:部下の報連相が滞る理由は対策とセットで考える

報連相の滞りには、表面的な態度の裏に理由(背景)が必ずあります。

「なんでやらないんだ!」ではなく、「どうすればできる環境になるか?」という視点で原因と向き合うことで、あなたの上司としてのマネジメント力も一段階レベルアップします。

めのめMEMO

報連相ができない理由は部下によって様々です。今回パターンで整理しましたが、個々の部下の特性や状況に応じたアプローチが次のステップです。

部下との対話: 報連相ができない理由を直接部下に尋ね、部下の考えや悩みを理解する。その際、部下を責めるのではなく、解決策を共に考える姿勢で臨む。

OJTや研修の活⽤: 報連相のスキルが不⾜している部下に対しては、OJT(Onthe-Job Training)を通じて具体的な指導を⾏ったり、報連相に関する研修を受講させたりする。

業務量の調整: 部下が業務過多で余裕がない場合は、そもそも部下のキャパシティを超えている可能性があります。業務量の調整や優先順位の⾒直しをサポートしましょう。

自分の上司に相談: 自分よりマネジメント経験が豊富な上司に相談しましょう。第3者の客観的な視点を入れることで、自分で気付けない課題が見える可能性もあります。

体験談:報連相が遅れた部下と“話しかけづらい上司”だった私

わたしがはじめてもった部下は優秀で真面目な若手メンバーでした。

しかし、急ぎの情報を定例まで抱え込む癖がありました。

理由を聞くと――

「スケジュールに隙間がなくて、常に席にいなかったり…資料作成中は凄く集中して話しかけにくくて…」

つまり “報連相ルール”以前に、私自身が障害物 だったのです。

この反省をもとに試行錯誤するようになりました。今でも自分の振る舞いを改善し続けています。

- 部下のチャットには積極的にリアクション、自分に向けられたメッセージには「ごめん、夕方に返す」でもよいので、即レスを心がける

- 業務が忙しいからと言って、部下との1on1や定例はキャンセルしない

- 部下に愚痴は言わない。業務が忙しくても、余裕があるように振る舞う

- 関係性に応じて、1on1 の頻度を調整(週2~月1)

今では、その若手メンバーも部下をもう上司です。

問題があれば、リアルタイムで相談をしてくれますし、自分の部下との報連相も問題ないようです。

わたしの1on1についての考え方は、こちらでも解説しています。

部下の報連相を変えようとするのではなく、まず自分にできることを

報連相ができない部下を変える魔法の指導法は存在しません。

上司が “話しやすさ・わかりやすさ・安心感” を整えれば、行動は自然と変わる――これが本質です。

この5つを実践することで、報連相の滞りはチーム全体の推進力へ変わります。

まずは早速できることから取り掛かってみましょう。

- 報連相の目的や重要性について部下の説明

- あなた自身の行動、振る舞いの見直し

- 報連相のルールとフォーマットの整備

あなたが動けば、チームが変わります。是非試してみてください。

「部下に悩む上司」向けのシリーズはこちら

コメント