「今日こそは何かしようと思ってたのに、結局ダラダラして一日が終わってしまった……」

そんな休日の夜、自己嫌悪と焦りに襲われた経験はありませんか?

実はこの感覚、多くの会社員が抱えている“あるある”です。

一方で、心と体をしっかり休めることは、働く人にとって本当に大切な時間。

何もしない休日も、立派な「自己メンテナンス」なのです。

この記事では、会社員歴15年以上の筆者が、

「なぜ何もしない休日に罪悪感を抱いてしまうのか?」

「どうすればその気持ちと上手に付き合えるのか?」

を心理的・身体的な視点からひも解き、心から休める休日の考え方と過ごし方をご紹介します。

「休んだ自分を、ちゃんとほめたい」

そう思えるヒントが、きっと見つかります。

結論:何もしない休日はむしろ正解

休日に「何もしない」で過ごすことは、悪いことでも無意味なことでもありません。

それはむしろ、心と体を回復させるための立派なアクションです。成果が目に見えないだけで、ちゃんと“やっている”ことなんです。

焦りや罪悪感が湧くのは、あなたが怠けているからではなく、社会の生産性偏重の価値観や、日々の疲れが影響しているだけ。

まずはそんな状態でもしっかり休んだ自分を、肯定してあげましょう。

「今日、自分はちゃんと充電できた」と思えたなら、それは十分な成果です。

もし何かやりたいことが浮かんできたら、またそこから動き出せばいいだけのこと。

焦らず、まずはゆっくりと、自分をいたわり、褒める休日を大切にしてみてください。

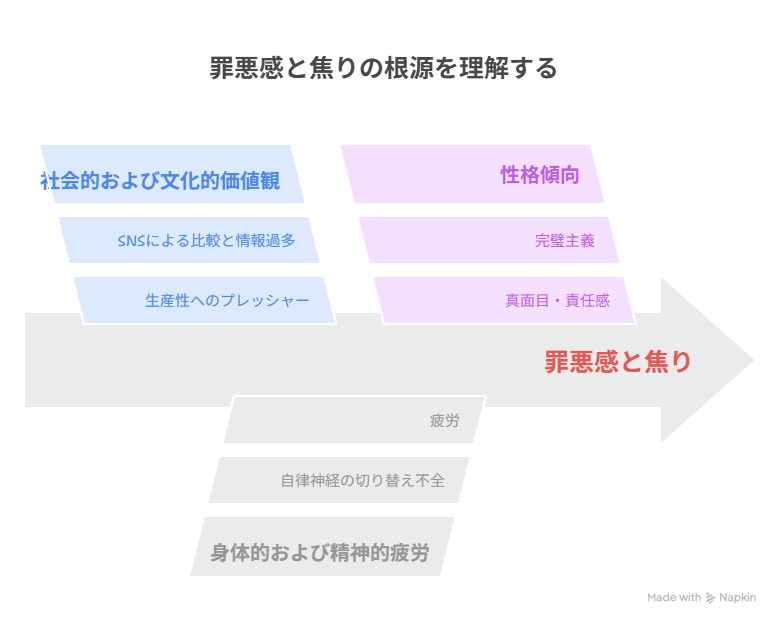

「何もしない休日」に罪悪感を抱いてしまうのはなぜか?

「何もしない休日」に焦りや罪悪感を覚えるのは、本人の意志が弱いからではありません。

そこには、現代社会の価値観、身体的・精神的疲労、性格傾向など複数の要因が絡んでいます。

ここではその主要な理由を3つの視点から整理します。

1. 社会的・文化的な価値観の影響

■ 生産性至上主義

現代社会では「成果を出すこと=価値がある」とする考え方が浸透しており、時間を有効に使うこと、何かを成し遂げることが良しとされがちです。

このため、休む=何も生産していない=悪いことという無意識の刷り込みが起きやすくなっています。

■ SNSによる比較と情報過多

SNSで目にする「充実した他人の休日」は、実際よりも華やかに見えがちです。

それと比較することで「自分はだらけている」と感じてしまい、自責感や劣等感につながります。

また、情報過多によって「選択疲れ」や「もっと有意義な過ごし方があるのでは」と考えてしまい、今の自分の過ごし方に不満が生まれることもあります。

2. 身体的・神経的な要因

■ 慢性的な疲労とエネルギー切れ

平日の仕事や通勤などで疲れが溜まっていると、休日に何もできなくなるのは当然です。

これは「ガス欠状態」であり、身体が意図的に動きを止めているともいえます。

■ 自律神経の切り替え不全

日々の緊張状態が続くと、自律神経が「活動モード(交感神経優位)」から「休息モード(副交感神経優位)」にうまく切り替わらず、休むこと自体にストレスを感じてしまい、それが罪悪感や焦りにつながっている場合があります。

3. 性格傾向・心理的背景

■ 完璧主義

「せっかくの休日は有意義に過ごさなければ」といった思考が強い方は、少しでも計画通りにいかないと「無駄にしてしまった」と感じやすくなります。

これは、「完璧に休む」ことすら目指してしまう、過度な理想の高さが原因です。

■ 自己肯定感の低さ

「何かをしていないと、自分に価値がない」と感じる人は、休日に自分を休ませることにも罪悪感を抱きます。

これは、自分の価値を外部評価に依存している状態といえます。

■ 責任感の強さ・真面目さ

責任感が強く、几帳面な人ほど、「時間をムダにしてはいけない」「周囲に迷惑をかけたくない」と考えがちです。

このような方は「休むこと」にまで役割や成果を求めてしまい、リラックスすること自体が義務のように感じてしまう傾向があります。

まとめ:罪悪感や焦りを感じる理由

このように、「何もしない休日」への罪悪感は、

- 社会や文化に根差した価値観

- 身体のメカニズムや脳の疲労

- ご自身の性格傾向や思考パターン

が複合的に絡み合って生じています。

したがって、それを感じるのは自然なことであり、むしろ真面目で責任感が強い証拠とも言えるのです。

ありがちな「罪悪感パターン」とその裏側

午前中に起きられなかった→回復モード

例:せっかくの休日なのに、気づけば昼前。予定していたタスクがこなせず、「何してたんだろう」と自分を責めてしまう。

これは、「早起き=えらい」「朝時間を有効に使うべき」という価値観に縛られているパターンです。

しかし実際は、平日の睡眠不足を補っていただけ。身体はきちんと「回復モード」に入っていたとも言えます。

一日中スマホを見て終わった→判断回避で省エネ

例:なんとなくSNSや動画を見ていたら夕方。なにも達成していないことに気づいて、どっと疲れる。

これは、情報の“受け身消費”に時間を取られたパターン。

疲れていると脳が「何かを選んだり考える」ことすら避けたくなり、受動的な娯楽に逃げたくなるのは自然な反応です。

タスク未着手→休息優先の妥当な判断

例:買い物、掃除、勉強など「今日はこれをやる」と思っていたことが何も進まないまま一日が終わる。

この背景には、理想の自分像が高すぎるという性格的な傾向が見えます。

「タスクをすべてこなしてこそ休みの価値がある」と思ってしまう完璧主義の罠です。

出かける予定を立てなかった→家で過ごすのが何が悪いの?

例:周りは旅行やイベントに行っているのに、自分は何も予定を入れずに家でゴロゴロ。

これは、他者との比較による自己否定です。

SNSのキラキラ投稿を見て「みんなは充実してるのに」と落ち込んでしまうのは、情報の見え方の偏りによる思い込みとも言えます。

家族やパートナーに気を遣いすぎ→優しさ。次は自分にも向けよう

例:休日も家族の予定を優先し、自分のしたいことは後回し。協力できた達成感はあるが、どこか満たされない。

これは、他人優先の価値観と自分のケアの軽視によるものです。

「良い家族でいなければ」という思いが強い人ほど、自分の時間を“浪費”と感じてしまうことがあります。

自分の時間が全く取れない、家族に悪いと思ってしまう…という方はこちらの記事も是非読んでください。

その罪悪感、あなたの弱さではない

どの例も、「何もしていない=ダメ」という思い込みが引き起こしています。

でも実際には、身体の回復や情報過多からの避難など、自然で健全な行動であることがほとんどです。

むしろ、そんな自分に気づけている時点で、すでに丁寧に生きている証拠とも言えます。

めのめMEMO

昔の上司に休日は全力遊ぶスタンスの方がいたのですが、担当の大規模プロジェクトが佳境の時期に雪山で全身骨折して帰ってきたことがありました。当然現場は大混乱。メンバー全員総力戦で何とか収まりましたが、今でもクライアントの不安そうな顔は忘れられません。

人生を謳歌する観点では全く間違っていないと思いますが、大事な仕事を抱える人の休日の過ごし方としては一考の余地があるかもしれません

ちなみの件の上司はよくシーズン以降は大好きだったスキーやスノボを封印しました。

今も解禁していないのかは知りません。

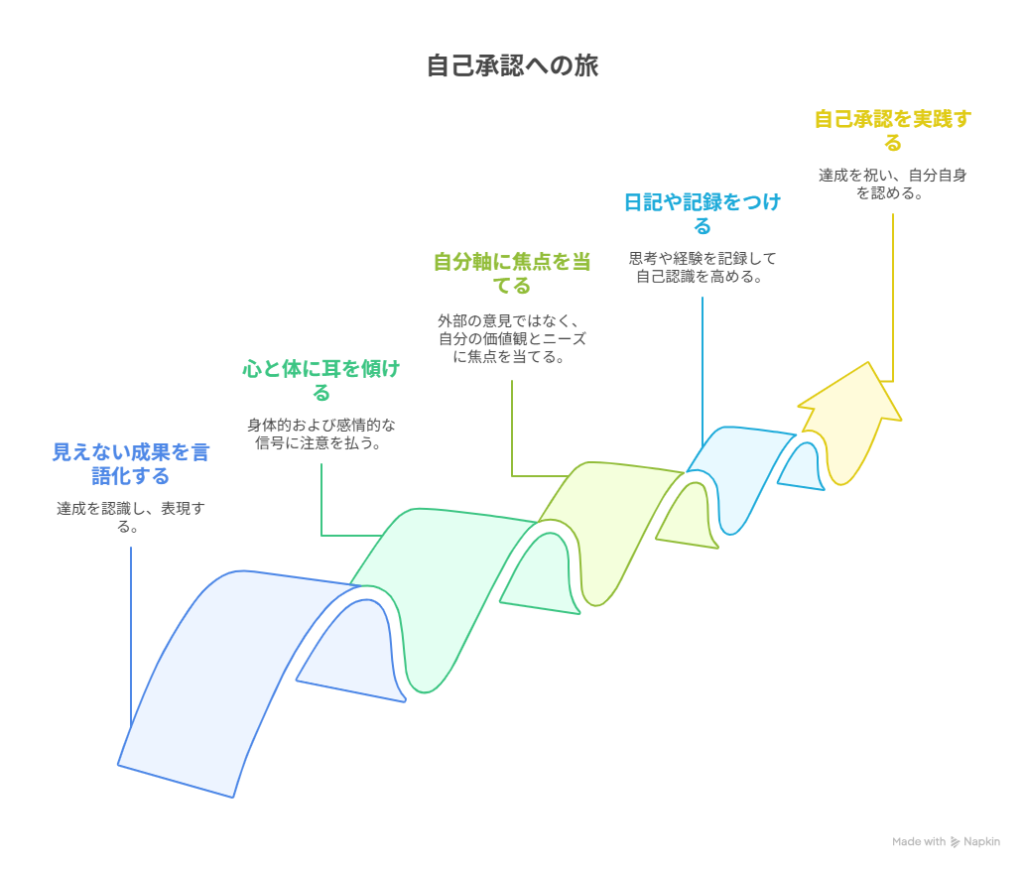

“何もしていない自分”を褒める具体的な方法

①「見えない成果」を言語化してあげる

💬例:「今日はしっかり休んだ。だからこそ、明日からまた動けるエネルギーが溜まった」

💬例:「この数週間、ずっと頑張ってた。今日は“何もしない”ことを選べた自分、えらい!」

「行動=成果」だけでなく、“エネルギーを補給した”ことも立派な成果です。

スマホの充電が切れていたら使えないのと同じで、何もしない時間も必要なメンテナンスだと考えましょう。

②「身体や心に聞く」視点を持つ

💬例:「今日はずっと寝てたけど、疲れてたんだよね。ちゃんとそのサインに気づいて、休ませてあげられた。よかった。」

「やらなかった自分」を責める前に、「何を感じていたか」「身体は何を求めていたか」をいたわりの視点で振り返ると、責める思考が緩んでいきます。

③ “他人軸”から“自分軸”に視点を切り替える

💬例:「周りと比べて何もしていないように見えても、私は私のペースで過ごせた。それが一番大事。」

他人の成果・SNSの充実投稿に引っ張られがちな人は、「自分にとっての快適な過ごし方」を見直すきっかけにしましょう。「今日、自分が心地よかった瞬間ってなんだろう?」と問い直すのも効果的です。

SNSは絶ってしまうのも有効な手段です、スマホからアプリをアンインストールするだけで簡単に実行できます。

わたしもやったことがありますが、まったく生活に支障はなかったです。元気になって、やりたいことを探したくなったなら、また始めればよいのです。

④ 「日記」や「小さな記録」をつける

📘おすすめアクション:「1行日記」「できたことリスト」を使って、どんな小さなことでも書き出す。

例:「・昼寝が気持ちよかった」「・スーパーで好きなアイスを買えた」「・掃除機をかける気力はなかったけど洗濯物は取り込んだ」など

何もしていないと思っても、必ず“何かはしている”ものです。

「ゼロじゃなかった」を視覚化できると、自分へのまなざしが優しくなります。

⑤ ご褒美の習慣

🍰例:「何もしていない日こそ、おいしいコーヒーをゆっくり淹れて飲む」

🛁例:「あえて長風呂して、“自分をいたわる時間”と名づける」

ごほうびは、成果の対価ではなく「存在そのものにOKを出す行為」として取り入れるのがポイントです。

休んだあなたは、ちゃんと“えらい”

「何もしなかった」を自責で終わらせず、「ちゃんと自分の調子を見て、行動(あるいは非行動)を選べた」と受け止めることが、自律した大人のセルフマネジメントです。

“自分を褒める”とは、無理にポジティブ変換することではなく、事実を冷静に認めて、いたわる言葉をかけてあげることです。

自分を褒めることができたら、次は積極的に「何もしない」ことへの投資も検討してみてください。

忙しいあなたに自分時間を作ることで、新たな気付きを得られると思います。

結論:何もしない休日はやはり正解

結局のところ、

「何もしない休日を責めないで」ではなく、「何もしない休日を、ちゃんと褒めてあげよう」

これが今回一番お伝えしたかったことです。

私たちはつい、目に見える成果や他人と比べた充実度で、自分の価値を測ろうとしてしまいがちです。

でも、人間の価値は「何をしたか」ではなく、「どう自分と付き合ったか」にも表れます。

“何もしない”ことを選べた自分、

“休む”という選択を自分に許せた自分、

“罪悪感を抱きつつも、ちゃんと生きている”自分。

がんばりすぎなかった自分を、まずはあなた自身が認めてあげてください。

それが、つぎの一歩の“エネルギー”になります。

コメント