「この人、ほんとに上司なの…?」

指示は曖昧、責任は部下任せ、全体が見えていない――。

そんな“マネジメント能力の低い上司”に悩まされている人は、あなただけではありません。

上司の能力不足は、職場のストレスやキャリアの停滞に直結する、見逃せない問題です。

この記事では、会社員歴15年以上、現役で10名の部下を持つ筆者が、

「マネジメントができない上司」の特徴とその対処法を整理し、

あなたが仕事の中で抱える悩みやモヤモヤ解消のヒントを発信しています。

読むことで、理不尽な状況に消耗せず、自分のために集中できる視点と余白を手に入れましょう。

管理能力の低い上司は稀ではない、故に対処法が必要

「自分の上司って、もしかして無能なのでは…?」

そう感じる自分を責める必要はありません。なぜなら、“マネジメントができない上司”は、実際に存在し、しかも一定数いるからです。

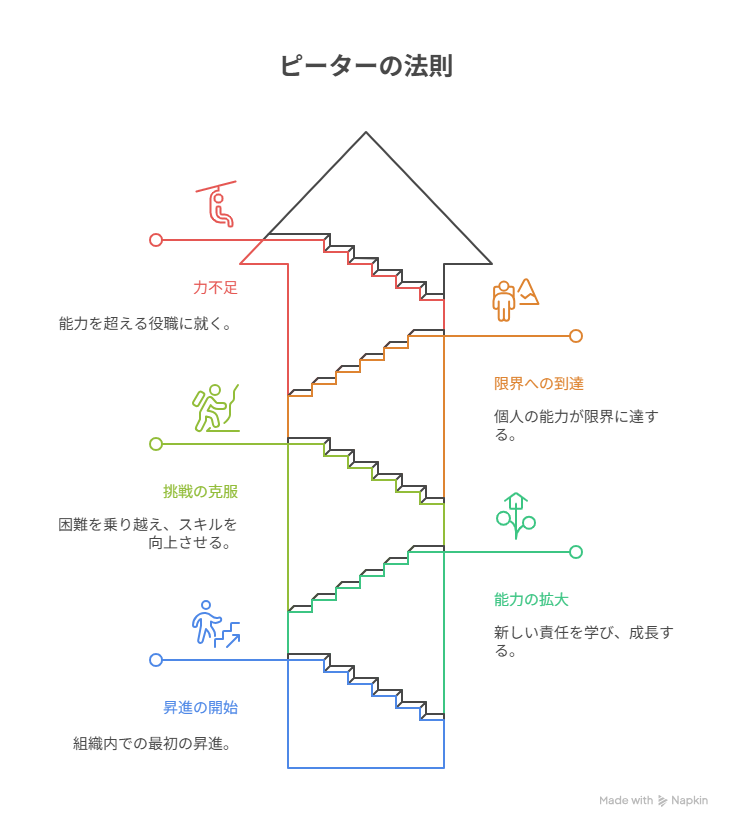

原因のひとつに挙げられるのが「ピーターの法則」。

これは「人は能力に関係なく昇進を繰り返し、最終的には無能な役職に落ち着く」という組織論です。

つまり、プレイヤーとして優秀だった人が、マネージャーとしても優秀とは限らないのです。

さらに、上司自身に育成の機会がなかったり、企業文化として“管理職教育”が軽視されているケースも多くあります。

その結果、現場では「リーダーであるはずの人がリーダーになりきれていない」状況が起き、部下がしわ寄せを受けているのです。

あなたの感じているモヤモヤは、決して気のせいではありません。

まずはその違和感を、「個人の問題だけでなく、構造の問題でもある」と捉えることが、冷静な対処の第一歩になります。

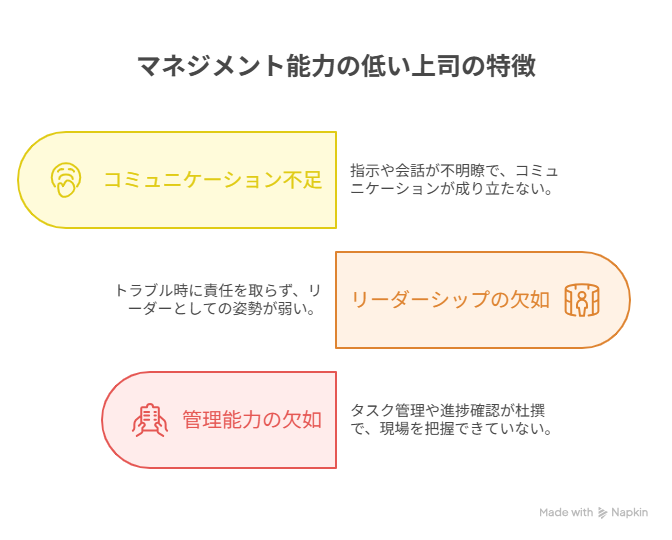

マネジメント能力の低い上司に共通する3つの特徴

① コミュニケーションが成立しない

指示が曖昧だったり、話が噛み合わなかったりする上司は要注意です。

- 「これ、いい感じにまとめといて」→ どこまで? 何を基準に?

- 「あとで言おうと思ってた」→ トラブル後の“後出し説明”

- 部下が相談しても「で、どうしたいの?」と丸投げ

こうした上司は、相手の理解度や前提知識を考慮せず、伝える責任を放棄していると言えます。

コミュニケーションが一方通行になりやすく、部下は「何を求められているのか」がわからず疲弊してしまいます。

② 責任感やリーダーシップがない

トラブルが起きたとき、「あれは現場が勝手にやったこと」「私は聞いていなかった」と責任逃れをするタイプ。

一方で、成果が出たときには「私が前から言っていた」と手柄を取りにくる……。

このような態度に心当たりはないでしょうか?

こうした上司は、リーダーとしての自覚や覚悟が不足している状態です。

問題に正面から向き合わず、部下を“盾”にすることで自分の立場を守ろうとします。

結果として、組織の信頼関係や心理的安全性が壊れていきます。

心理的安全性について知りたい方はこちらの記事も読んでみてください

③ 管理能力がない

業務の進捗や役割分担、リスク管理に無頓着な上司も、現場に混乱をもたらします。

- 〆切が直前になるまで進捗確認をしない

- 負荷の偏りやタスクの重複を把握していない

- 「あれ、誰がやるんだっけ?」と他人任せな采配

これは単に“忙しい”のではなく、全体を見る視点や、優先順位を整理する力が欠けていることを意味します。

このタイプの上司のもとでは、頑張る人に仕事が集中し、頑張らない人が放置されがち。

部下の成長機会も奪われ、組織全体のパフォーマンスが下がっていきます。

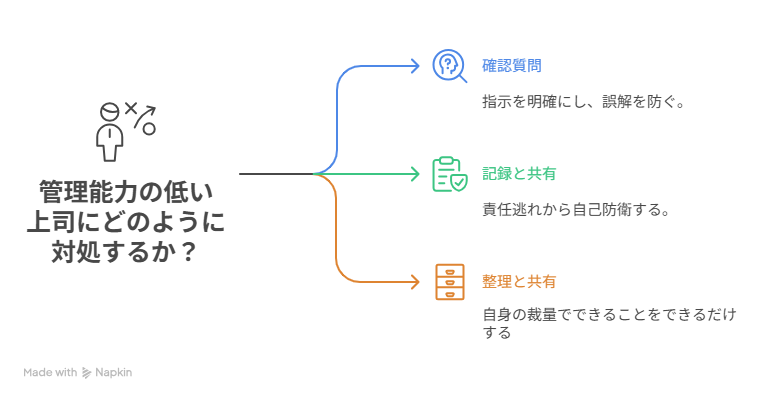

特徴別・上司への具体的な対処法

① 指示が曖昧な上司には「確認習慣」

マネジメント能力の低い上司ほど、指示がふわっとしています。

そんな時は、指示をそのまま受け取らず、“確認”を習慣化することが有効です。

💡使える確認フレーズの例:

- 「“いい感じ”というのは、資料の分量やトーンも含めてですか?」

- 「優先度としては、今着手している案件より先に対応すべきですか?」

- 「完成の目安として、今週末に70%ぐらいの完成度でよいでしょうか?」

大事なのは、“反論”ではなく“確認”として伝えること。

そうすることで、指示の粒度を上げつつ、トラブルの責任を自分だけで背負わずに済むようになります。

それでも、具体的な回答をしない上司に困っている方はこちらの記事も参考にしてみてください。

② 責任転嫁する上司には「記録」と「共有」

トラブル時に責任を押しつけてくる上司には、証拠と客観性が最も有効です。

🔐実践すべき防衛策

- 指示ややりとりはメールやチャットで「書き残す」

- 会話のあとに「念のため、先ほどの内容を確認させてください」とテキストで要約

- トラブルが発生しそうな案件は、同僚やできれば上司の上司などを巻き込んで共有・相談しておく

口頭だけのやりとりでは、記憶のズレや“言った・言わない”の争いになりがち。

記録を残しておくことで、理不尽な責任を負わされるリスクを減らせます。

めのめMEMO

ちなみにこの手の上司は、カウンターを食らうような証拠がある場合は、リスクを察知してそもそも仕掛けてこないタイプが多いです。(そのような能力に長けていることが多い)

そのため、このような行動をしっかりとっることで、そもそも面倒ごとを避けることができます。

③ 管理能力のない上司には「自分の裁量で動く」

タスクの全体像が見えていない上司のもとでは、部下が“自分の業務を自分で管理する”意識が必要です。

🛠行動レベルでできる工夫

- 進捗やタスクを一覧で整理して、上司に定期的に報告する(テキストの箇条書きやExcelなどでOK)

- 優先順位や期日の調整が必要な場合は「今この3つの案件が並行して進んでいます。私はこれが最優先だと思いますが、優先度の判断をお願いします」と提案型で相談

- 上司以外のマネジメントレイヤとの会話機会は積極的に活用し、自分の考えをぶつけてみる

- 業務過多を感じたときは、可能な範囲で他部署やチーム内のリソースと調整する

上司に完璧を期待するより、「どうせコントロールされないなら、自分から動こう」と視点を切り替える方が、精神的にも楽になります。

ピンチはチャンスにも変わり得る

わたしの昔の上司は、マネジメントが得意な上司ではありませんでした。

人間的には良い方だったのですが、報告の場にわたしが同席してフォローしたり、代わりに取引先に根回しをしたりと、自分の仕事に集中できなかった時代です。一方で、本来上司がやるべきマネジメントをこなしてみせたためか、翌年にわたしも部下を持てる立場に昇格した時代でもあります。

このエピソードで伝えたいのは、マネジメント能力が低いように見える上司にも、部下を育成するという深い目的がある…という話ではなく、人生において訪れる機会の数は人によって違いますが、訪れる機会の「かたち」も人によって違うということです。

会社員にとって与えられる環境を自分で変えることは決して容易ではありません。環境を正しく認識し、うまく活用してうまく乗り越えていけるようになることが、重要なスキルになると思っています。

すべてを変えなくていい。できるところから動き出そう

ここまで読んでくださったあなたは、すでに「上司に振り回される側」から、「自分の働き方を選ぶ側」へと、少しずつ視点を変え始めているはずです。

大切なのは、自分の置かれた現状を理解し、自分にできることを選び取ることです。

- 曖昧な指示には、勇気を持って確認を

- 理不尽な責任には、記録と共有で備えを

- 管理されない環境では、自分で業務を整理し、提案を

どれも大きな変化ではありませんが、こうした小さな選択の積み重ねが、自分を守り、前に進む力になります。

もちろん、限界を感じる場合は、環境を変える(転職や異動を含む)ことも立派な選択肢です。

重要なのは、「この状況にいる自分が悪い」と思い込まないこと。

あなたの悩みは、あなただけの問題ではありません。

むしろ、組織の構造やマネジメント不足がもたらす“ひずみ”の中に、たまたま置かれているだけです。

だからこそ、自分を責めず、できることから始めてみてください。

上司に悩むより自分ファーストで行動しよう

マネジメント能力の低い上司に振り回されるのは、決してあなただけではありません。

組織の構造や仕組みの中で、マネージャーが必要なスキルを備えていないケースは数多く存在します。

だからこそ、大切なのは「自分のせいだ」と思い込まないこと。

そして、環境を冷静に認識し、自分にできる行動を少しずつ選び取ることです。

本記事のまとめ

- マネジメントができない上司は珍しくない

- 代表的な特徴は以下の3つ

① コミュニケーションが成立しない

② 責任感・リーダーシップがない

③ 管理能力がない - 対処法として有効なのは:

確認力・記録力・可視化力を身につけ、必要に応じて共有や相談を

上司を変えるのではなく、自分の働き方の「軸」を持つことが重要

辛いときは退職/転職も現実的な選択肢

理不尽な上司に心をすり減らすより、

「今自分のためにできる最良の選択肢はなにか?」

「自分の力を活かせる場所はどこか?」

に意識を向けるほうが、あなたの人生にとって建設的です。

この記事を読んでいただいたことで、少しでもあなたが心軽く、自分の力を信じて進めるようになる手助けになることを願っています。

「上司に苦しむ部下」向けのシリーズはこちら

コメント