俺の若い頃は〜

そんなことも知らないの?

そんな一言で、心の中が一気に冷めてしまう——。

仕事自体は嫌いじゃないが、“マウント上司”にうんざりしている…そんな人は少なくありません。

しかも、相手は自分より立場が上。

言い返すこともできず、ストレスだけが溜まっていく……。

「なぜあの人はあんなにマウントを取ってくるのか」「嫌われているのか?」と悩むのも無理はないでしょう。

実は、マウント上司の言動には“上司自身の心理的な不安”が隠れています。

その背景とタイプを理解すれば、あなたの心を守りながら、無駄なストレスを減らすことができます。

この記事では、会社員歴15年以上、マウント上司を躱しながら現役で管理職を務める筆者が、

マウントしてくる上司の心理とタイプを解説し、

タイプ別に「うまく受け流す」「うまく距離を取る」ための具体的な方法を紹介します。

マウント上司とうまく付き合えるようになると、

あなたの仕事のパフォーマンスが上がり、メンタルの余裕が戻り、職場での人間関係がぐっとラクになります。

戦うのでも、我慢するのでもなく、“うまく泳ぐ”ための考え方を一緒に整理していきましょう。

マネジメント能力のない上司に振り回されている方はこちらの記事もおススメ

ストレス社会で身を守る術を身に付けよう

まずお伝えしたいのは、「マウントはあなたの問題ではなく、上司の不安の裏返し」だということです。

だから、真正面から戦う必要はありません。

相手を変えようとするのではなく、自分を守るスキルを身につけることが、最も現実的で効果的な対策です。

心理的な距離をとり、上司のマウントを「また始まったな」と受け流せるようになれば、

職場で感じるストレスは確実に軽くなります。

その結果、あなた本来のパフォーマンスも発揮しやすくなるでしょう。

本当に優秀な人は、部下にマウントを取るようなことはしません。

害はあっても、利がないからです。

あなたが、自分に原因があると思う必要もありませんし、そもそも正面から向き合う必要のない問題なので、うまく躱す術を身に付けましょう。

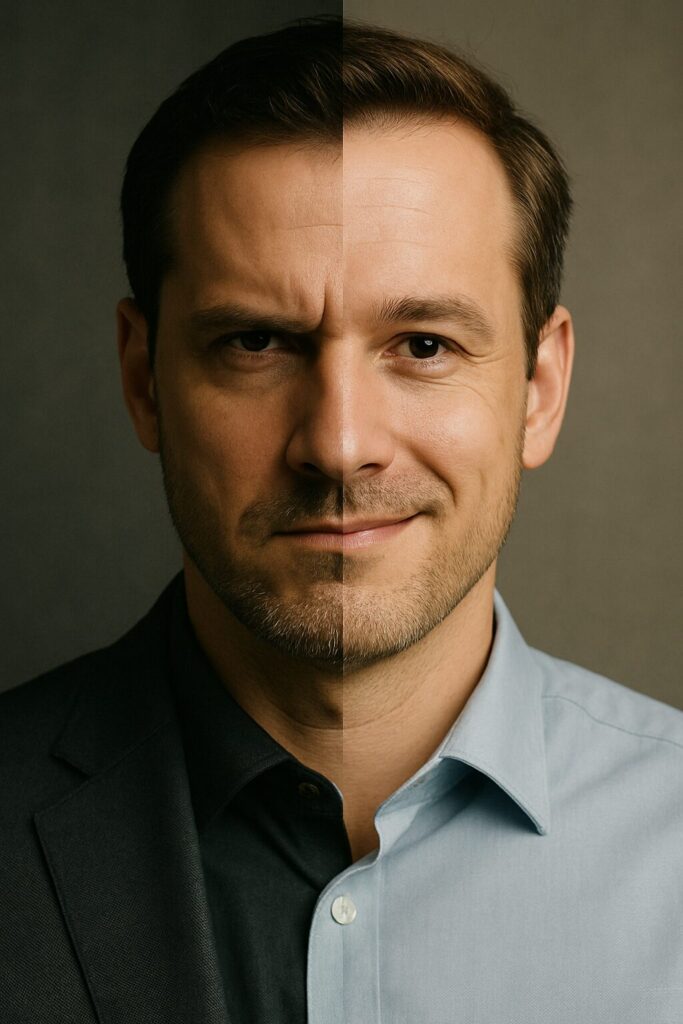

マウントしてくる上司の心理

まず押さえておきたいのは、多くの場合は「上司側の内面に原因がある」という点です。

「なぜあの上司は、わざわざ人を見下すようなことを言うのだろう?」

そう感じたことはありませんか。

マウントしてくる上司の多くは、他人を支配したいからというよりは、

自分を守りたいからマウントを取っています。

一見強そうに見えて、その内側には「不安」や「承認欲求の暴走」が潜んでいます。

ここでは、マウント上司の行動の裏にある“3つの心理”を整理してみましょう。

劣等感の裏返し

「自信がない人ほど、強がる」

最も多いのが、自信のなさを隠すためのマウンティングです。

自分の能力や地位に不安がある人ほど、「自分は上だ」と示すことで安心しようとします。

これはいわば、「弱い犬ほどよく吠える」状態。

あなたに対して攻撃的な言葉を投げるのは、

自分の不安を見せないための防衛反応なのです。

この心理が働く理由の一つには、あなたの「若さ」に対する劣等感も含まれているパターンもありますね

承認欲求・自己顕示欲の暴走

「もっと認めてほしい」

マウント上司の多くは、

評価されたい

一目置かれたい

という欲求を満たせずにいます。

かつては成果を出していたのに、今は若手が活躍している。

そんな状況に直面すると、心のどこかで焦りを感じ、

「自分のほうが上だ」と示して安心しようとするのです。

その結果、上司としての“余裕”を失い、小さな優越感にすがるような発言が増えていきます。

他者比較の呪縛

「勝ち負けでしか人を見られない」

一部の上司は、物事を常に「上下」や「勝ち負け」で捉えています。

誰かを“下”に見ることでしか、自分のポジションを確認できないのです。

この心理状態にある人は、他人の成長や成功を素直に喜べません。

むしろ「自分の価値が下がる」と相対的に感じてしまい、相手を引き下ろそうとします。

このような人は、他人をコントロールするよりも前に、自分の心を比較から解放できていないのです。

「マウントする上司」に共通する特徴

心理はそれぞれでも、行動には共通点があります。

たとえば次のような上司は、マウント気質のサインを持っています。

- 話題がいつも「自分の過去の成功談」になる

- 相手の意見を聞く前に「いや、それは違う」と否定する

- 会話の主導権を握ろうとする

- 他人の成果を素直に認めない

- 指摘されると過剰に反応する

こうした特徴を観察すると、上司の心理を客観的に捉えやすくなります。

「自分を守ろうとしているのだな」と理解できるだけでも、あなたの感情的なダメージはかなり軽減されますよ

マウント上司4タイプ別・効果的な対処法

マウントの取り方にはパターンがあります。

ここでは、職場でよく見られる4つのタイプに分け、それぞれの特徴と実践的な対処法を紹介します。

相手のタイプを把握すれば、無駄に消耗することなく、冷静に立ち回ることができるようになりますよ。

ステータス系マウント上司

特徴

俺が昔いた会社では〜

役員と直接話しててね

といった具合に、地位・人脈・経歴など“肩書き”で優位に立とうとします。

根底には「過去の自分が一番輝いていた」という思いがあり、それを繰り返し誇示する傾向があります。

対処法

- 相手の承認欲を軽く満たす:「そうなんですね」「経験豊富で心強いです」と短く返す。

- 比較の土俵に乗らない:「なるほど、では今の状況だと〜ですね」と“現在の話題”に戻す。

- あえて競わない態度で、相手の優位感情を刺激しない。

モノ・お金系マウント上司

特徴

この時計、限定モデルなんだよ

最近は外車に乗り換えてさ

持ち物や収入を誇示するタイプ。

物質的な優位性でしか自信を保てないため、承認されないと不安定になります。

対処法

- 興味の薄いリアクションを意識的に取る:

「そうなんですね」程度で終わらせる。ハッキリと拒否しないのがポイント - 話題を広げない:

自分から話題を促すような質問しない。「余り詳しくなくて…」などは、自慢の織り交ざった長い説明に移行してしまうのでNG - 相手の“優越感を支える舞台”に立たないのが一番の防御です。

知識・理屈系マウント上司

特徴

それは本質的に違う

この分野は専門的だから

と、理屈や専門知識でマウントを取るタイプ。

合理的なその場での正しさよりも“自分が上であること”を証明したい欲求が強く、

議論になると長引きやすいのが特徴です。

対処法

- 論破しようとしない:「勉強になります」で受け流す。

- 感情にひきずられない:事実ベースで淡々と対応。

- 自分の意見を伝えるときは、「確認なのですが」と質問形式に変えると衝突を避けられます。

言動・態度系マウント上司

特徴

そんなことも知らないの?

だから若いんだよ

と、言葉や態度で見下すタイプ。

本人は“教育の一環”と誤解していることも多く、悪気が見えにくいのがやっかいです。

対処法

- 反応しない勇気を持つ:表情を崩さず、短く返す。

- 会話を「業務に戻す」技術を使う:「承知しました、ではこの件どう進めましょうか?」

- 度を越す場合は、第三者(人事・信頼できる上司)への相談も視野に入れてOK。

タイプを見極めるコツ

- 自慢・権威を使う → ステータス系

- モノ・お金の話が多い → モノ系

- 話が理屈っぽく長い → 知識系

- 見下し口調や態度 → 言動系

もちろん、複数タイプが混在する上司もいます。

その場合は最も強く出ている傾向に合わせて対応を組み立てると、実践しやすいです。

実践|マウント上司に“効く”3つのスキル

マウント上司と関わるとき、最も大切なのは「自分の反応をコントロールする」ことです。

前提として、マウント上司は”自分”を守りたいからこそ、様々な方法でマウントをとってきます。

そんな相手を変えようとしても、消耗してあなたが主導権を失っていくだけです。

ここでは、どんなタイプにも応用できる3つの実践スキルを紹介します。

スルースキル:反応しない勇気を持つ

マウント上司の多くは、「相手のリアクション」をエネルギー源にしています。

イラッとする発言に反応するほど、相手の思うつぼです。

- リアクションを最小限に抑える:「そうなんですね」「参考になります」で終える。

- 表情を動かさない:無表情ではなく“穏やか”をキープ。

- 沈黙を恐れない:沈黙が苦手なのは多くの場合、相手のほう。

マウント上司はあなたの反応を自分の安心のための餌にしている場合があります。感情的にならない姿勢を続けることで、相手は“効かない相手”と判断し、次第にマウントの頻度が減ります。

主導権の握り返し方:会話の軸をずらす

マウントを取られた瞬間に焦ると、相手のペースに巻き込まれます。

ここで大切なのは、話の軸を「競い合い」から「業務・目的」に戻すことです。

- 肯定してから、ゴールに会話の向き先をすぐ戻す:

- 「なるほどですね、では今後の対応はどうされたいですか?」

- 「ありがとうございます。では現状の課題に戻ると──」

- 「参考にします、ではこの件の次のアクションを整理しますね」

このように、相手の発言を受け止めつつも“会話のゴール”を切り替えることで、自然に主導権を取り戻せます。

言葉に「では」「ちなみに」「一方で」といった“話を戻すクッション”を挟むのも効果的です。

いわゆるイエス・バット法(Yes but法)ですね。

このケースでは、相手の意見の肯定することで、穏やかに主導権を握り直すためのクッションの役割を果たします。

距離をとるスキル:線を引いて自分を守る

どれだけ冷静に対応しても、マウント上司が変わらない場合もあります。

そんなときは「逃げずに距離をとる」ことが、最も健全な選択です。

- 物理的な距離を置く:不要な会話・同席を減らす。

- 心理的な距離を置く:「この人はこういう人」と割り切る。

- 記録を残す:行き過ぎた発言は、日時と内容を簡潔にメモ。

- 信頼できる人に相談:人事や別部署の上司に「相談ベース」で共有しておく。

事業において継続性は重要な要素であり、「耐えること」は正義でも美徳でもありません。

自分のストレスを最小化するのは、立派なビジネススキルです。

一番対処が厄介なタイプが自己完結しているこのタイプです。

対処のポイントも書きましたが、そもそも会社や周囲の環境自体が、許容している空気なのであれば、あなたが正常な判断ができるうちに、転職も視野に入れるべきです。

小さな変化が“大きな安心”を生む

マウント上司との関係は、一気に改善するものではありません。

ですが、「反応を抑える」「話を戻す」「距離を取る」を積み重ねることで、徐々に相手の影響力が薄れていきます。

やがて、あなたの中に「誰に対しても冷静でいられる自分」が育っていくはずです。

マウント上司に疲れたあなたへ贈る言葉

マウント上司との関係は、誰にとってもストレスの多いものです。

ですが、彼ら発せられる心無い言動は、あなたの価値とはなんの関係もありません。

相手の言葉に振り回されないために大切なのは、

「どう反応するか」を自分で選べるという感覚を取り戻すことです。

心理を理解し、タイプを見極め、実践スキルを少しずつ使えるようになるだけで、

これまでよりずっと冷静に対応できるようになります。

ときには「流す」「話を戻す」「距離をとる」。

それはあなたの心と時間を守るための必要な選択であり処世術です。

上司の言動にエネルギーを奪われるよりも、

自分の成長ややりたい仕事に力を注ぐ方が、はるかに建設的で会社にも貢献できます。

マウント上司は、あなたが冷静に立ち振る舞えるようになった瞬間、

もう「上司としての優位性」を保てなくなります。

そして、あなたの中に“自分で選べる自由”が戻ってくるでしょう。

まずは次のマウント発言を聞いたら、「なるほど」と一言で返し、仕事に戻ってみましょう。

「上司に苦しむ部下」向けのシリーズはこちら

コメント